Depuis des siècles, la Bible a été traduite dans le monde entier, afin que chaque croyant puisse accéder à la Parole de Dieu dans sa propre langue. Aujourd’hui, il existe une multitude de versions de la Bible, chacune ayant ses particularités. Face à cette abondance, une question revient souvent : quelle est la meilleure traduction de la Bible ? La réponse dépend en réalité de plusieurs critères : la fidélité au texte original, la clarté du langage, l’usage recherché et la tradition religieuse à laquelle on appartient.

Fidélité au texte original

La première qualité que l’on attend d’une traduction biblique est sa fidélité aux textes originaux. La Bible a été rédigée principalement en hébreu (Ancien Testament), en araméen (quelques passages) et en grec (Nouveau Testament). Les traducteurs doivent donc choisir entre une traduction littérale, qui colle au plus près des mots, et une traduction dynamique, qui privilégie le sens et la fluidité dans la langue moderne.

Une traduction littérale permet d’être au plus proche du texte, mais peut sembler plus difficile à lire.

Une traduction dynamique est plus accessible, mais parfois moins précise sur certains termes ou nuances théologiques.

Lisibilité et compréhension

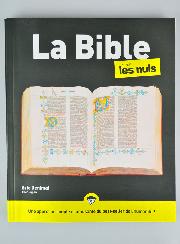

La meilleure traduction n’est pas toujours celle qui est la plus proche du texte original, mais celle que l’on peut comprendre et méditer facilement. Certaines traductions emploient un langage soutenu, riche mais parfois ardu, tandis que d’autres adoptent un style plus simple, adapté à la lecture quotidienne ou à l’évangélisation.

Par exemple :

Des traductions comme la Bible de Jérusalem ou la TOB (Traduction œcuménique de la Bible) proposent un langage littéraire, avec des notes explicatives pour éclairer le texte.

La Bible en français courant ou la Parole de Vie utilisent un style plus simple et accessible, idéal pour les débutants ou les jeunes lecteurs.

Usage spirituel et liturgique

Le choix d’une traduction dépend aussi de l’usage que l’on veut en faire.

Pour la liturgie catholique, la traduction officielle est la Bible liturgique (traduction liturgique de la CEF en France).

Les protestants francophones utilisent souvent la Segond 1910 ou ses révisions (Segond 21, Nouvelle Édition de Genève), qui sont des traductions très répandues dans le monde évangélique.

Pour l’étude biblique approfondie, les chercheurs privilégient souvent des traductions plus littérales, accompagnées de notes critiques, comme la TOB ou la Nouvelle Bible Segond.

Différences de tradition

Chaque tradition chrétienne met en avant certaines traductions :

Catholiques : Bible de Jérusalem, TOB, Bible liturgique.

Protestants : Segond, NEG, Segond 21.

Orthodoxes : Septante (traduction grecque de l’Ancien Testament) et versions adaptées en langues modernes.

Ces différences ne traduisent pas une opposition, mais reflètent la richesse des approches bibliques dans le christianisme.

La question des notes et commentaires

Une autre dimension importante concerne les notes de bas de page, introductions et commentaires. Certaines éditions de la Bible se contentent du texte brut, tandis que d’autres offrent de nombreux éclairages historiques, théologiques ou spirituels. Ces outils sont précieux pour approfondir la compréhension, mais il faut veiller à ne pas les confondre avec le texte biblique lui-même.

Conclusion

Il n’existe pas une unique « meilleure » traduction de la Bible. Le choix dépend de ce que l’on recherche :

La précision pour l’étude approfondie.

La simplicité pour une première lecture.

La beauté littéraire pour la prière et la méditation.

L’usage liturgique selon sa tradition chrétienne.

L’idéal est même de consulter plusieurs traductions pour enrichir sa compréhension et découvrir les multiples nuances du texte biblique. Quelle que soit la version choisie, l’essentiel reste de laisser résonner la Parole de Dieu dans sa vie et de se laisser guider par elle sur le chemin de la foi.