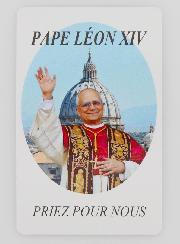

Une filiation spirituelle et pastorale

Lors de ses premières prises de parole, Léon XIV n’a cessé de rendre hommage à son prédécesseur, le pape François, qu’il appelle « un père dans la foi » et « un modèle de pasteur universel ». Leur relation n’est pas que protocolaire : elle révèle une véritable continuité spirituelle, enracinée dans la même vision de l’Église, tournée vers les périphéries, la miséricorde, la simplicité de vie et l’écoute de l’Esprit.

Pape François a marqué l’histoire contemporaine de l’Église par sa volonté de désacraliser la fonction pontificale, d’ouvrir l’Église aux blessés de la vie, et de replacer les pauvres au centre du message évangélique. Léon XIV, tout en ayant son style propre, reprend ce souffle : il ne cherche pas à rompre, mais à approfondir, à prolonger, à faire fructifier.

Des gestes qui rappellent son prédécesseur

Dès les premiers jours, plusieurs choix de Léon XIV ont été perçus comme des échos directs au pontificat de François. Il a maintenu sa résidence au sein de la Maison Sainte-Marthe, refusant d’occuper l’appartement pontifical traditionnel. Il a tenu à ce que son premier déplacement officiel soit une visite dans un hôpital de banlieue, auprès de patients en fin de vie. Et, tout comme François en 2013, il a passé un long moment en silence sur la place Saint-Pierre, demandant au peuple de prier pour lui avant de donner la bénédiction apostolique.

Mais plus que les gestes, c’est l’attitude intérieure qui rapproche les deux pontifes : le refus du cléricalisme, la volonté de réforme intérieure, l’accent mis sur la synodalité comme manière d’exister ensemble en Église.

Une théologie de la proximité

François a redonné vie à une Église qui « sort », qui ne se replie pas sur elle-même, mais va à la rencontre du monde avec compassion. Léon XIV s’inscrit dans cette même logique : pour lui, le cœur du ministère pastoral est la proximité. Proximité avec les exclus, les jeunes, les familles blessées, mais aussi avec les prêtres, les évêques, les personnes en doute.

Comme son prédécesseur, il insiste sur la nécessité d’une Église hospitalière, qui ne juge pas avant d’accueillir, qui soigne avant d’enseigner. Il reprend l’image de l’Église comme hôpital de campagne, mais l’enrichit de la spiritualité augustinienne : non seulement soigner les blessures visibles, mais aussi guérir le cœur par la grâce.

Un style de gouvernement humble et décentralisé

Le pape François a commencé une réforme de la Curie et du gouvernement de l’Église qui n’est pas achevée. Léon XIV en hérite avec prudence mais conviction. Il a nommé dès les premières semaines des collaborateurs issus de différents continents, et a renforcé la place des laïcs hommes et femmes dans les conseils décisionnels. Il souhaite une gouvernance collégiale, moins verticale, plus à l’écoute du terrain.

Comme François, il délègue volontiers, consulte longuement, et ne redoute pas les débats internes. Il ne veut pas imposer une vision, mais faire cheminer le peuple de Dieu ensemble, en tenant compte des diversités culturelles et ecclésiales.

Des nuances dans la continuité

Malgré cette grande proximité avec François, Léon XIV ne se contente pas de copier. Il ajoute sa propre tonalité, plus méditative, plus contemplative, parfois plus théologique. Son héritage augustinien l’amène à insister davantage sur l’intériorité, la conversion du cœur, la profondeur de la grâce. Là où François insistait sur l’action pastorale et la conversion des structures, Léon XIV met l’accent sur le renouvellement spirituel de chacun.

Il parle un peu moins, mais ses silences sont habités. Il écrit davantage, avec une langue sobre et dense. Il semble vouloir ancrer durablement ce qu’a commencé François, en donnant une forme stable et spirituellement profonde à une Église renouvelée.

Une Église en marche, toujours guidée par l’Évangile

En marchant dans les pas du pape François, Léon XIV ne regarde pas en arrière, mais vers l’avant. Il ne répète pas, il prolonge. Il ne reproduit pas, il fait croître. Il reprend les intuitions prophétiques de François — la fraternité universelle, l’attention aux pauvres, la réforme synodale — et les porte avec sa propre voix, dans un monde toujours plus incertain.

Et s’il suit les traces de son prédécesseur, c’est parce qu’ils ont un même guide : le Christ, pauvre, humble, miséricordieux, qui invite l’Église à être le reflet de son visage et le lieu de son amour.